Dans « sport de combat », il y a en premier lieu sport ; puis combat…

➡️ Le sport est le cadre dans lequel le combat est pratiqué.

Il y a donc des règles, des tenues et des lieux adaptées.

Le sport a principalement pour but une visée pédagogique,

en développant des bénéfices pour la santé physique et mentale du pratiquant.

➡️ À l’instar du combat martial qui, historiquement, était transmis dans certaines castes de guerriers afin de sauver sa vie ou celle de ses proches.

Comment sont nés les sports de combat ?

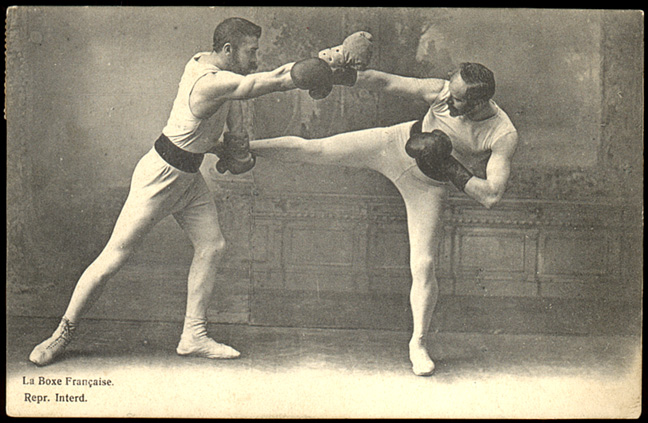

▪️ Le nouveau mode de vie (et la richesse) induit par la révolution industrielle fait émerger, en Occident, la notion de « loisir » (occupation du temps libre, visée ludique) et la nécessité d’instituer de nouvelles modalités d’exercices en plein air (visée hygiéniste).

📍 Cette pratique du « sport » voit le jour dans l’élite sociale européenne, puis gagne la bourgeoisie, et enfin les classes populaires.

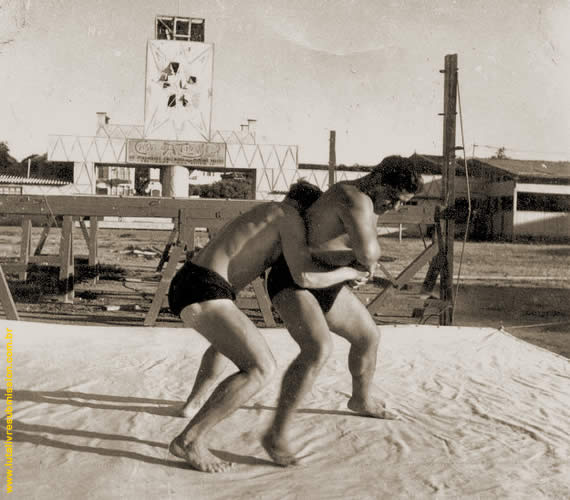

➡️ Les anciennes activités de combat ou de chasse (escrime, lutte, tir à l’arc, équitation…), ayant perdu l’essentiel de leurs raisons d’être, rejoignent d’anciens jeux et activités de « détente » (canotage, vélo, tennis, jeux de ballons…).

Les deux domaines formant une nouvelle catégorie d’activités de loisirs.

Qu’est-ce qui différencie un sport de combat d’un autre ?

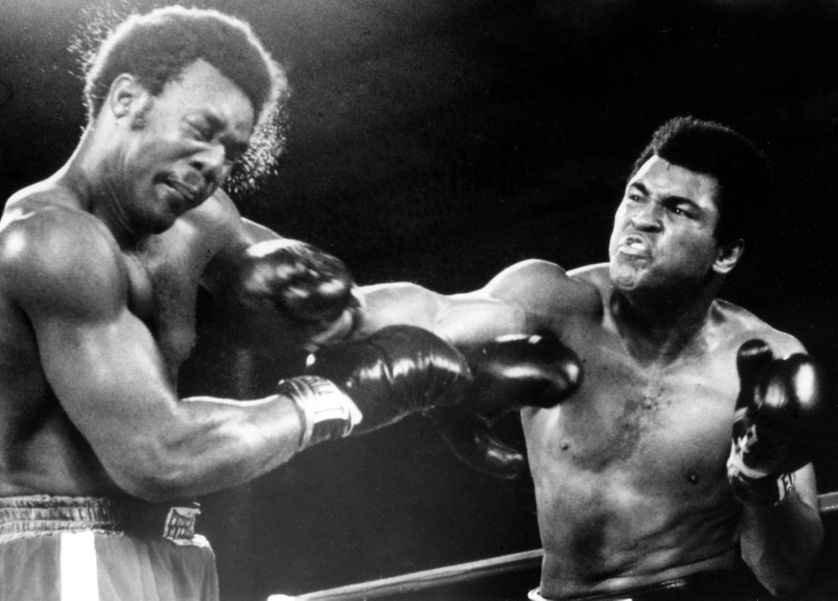

▪️ Ce qui établit l’existence et les différences de ces nouveaux « sports », c’est leur codification et la réglementation (règles du jeu, comptage des points, durées, distances, catégories d’âge, catégories de poids, etc.).

Puis très vite vint la naissance de fédérations et l’organisation de compétitions nationales et internationales.

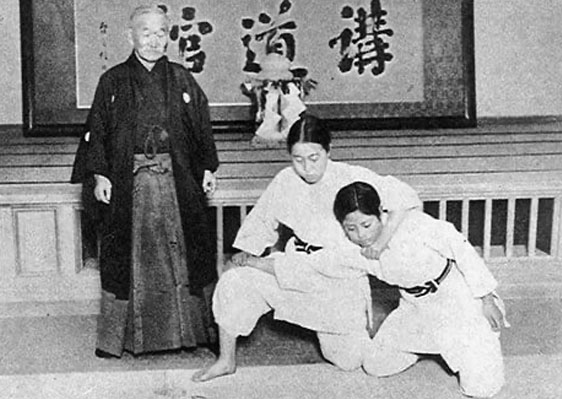

C’est à cette époque, et sous l’influence de cette « mode », que le Japon, désireux de cadrer avec la tendance sportive internationale, transforma ses « Bujutsu » (Arts Martiaux traditionnels japonais) en « Budo », pratiques expurgées de tout ce qui était réellement dangereux dans un but essentiellement pédagogique.

Quelle est la différence entre sport de combat et Art Martial ?

Ce qui distingue, principalement, les sports de combat des arts martiaux traditionnels, c’est la finalité :

- amusement et compétition pour les premiers.

- développement personnel et « survie » pour les seconds.

Il ne s’agit plus de devenir un homme meilleur,

mais de prendre part à un « jeu », dont le but est d’être

le meilleur dans un système codifié.

Ce basculement en entraîne d’autres :

➡️ L’orientation récréative implique la limitation de la prise de risque, et donc l’élimination des techniques dangereuses, et l’établissement de règles strictes.

La composante culturelle se trouve souvent réduite à l’utilisation de son vocabulaire technique ainsi qu’à la tenue propre à chaque discipline et la composante spirituelle disparaît quant à elle totalement.

▪️ En outre, dans le cadre de l’éducation des enfants principalement, le sport s’avère, outre ses aspects de santé et de limitation de la violence, un excellent instrument éducatif en vue de développer le sens moral, l’esprit de groupe et la discipline (consentement volontaire au respect des règles).

La pratique du sport favorise le bien-vivre ensemble et le développement du sens moral.

➡️ Cependant, l’injonction morale à la rectitude et à la maîtrise de soi ne concerne le sportif que dans le cadre de sa pratique sportive, tandis qu’elle lie le pratiquant en arts martiaux à l’ensemble des actes de son existence.

ℹ️ Si vous souhaitez en savoir plus sur les Arts Martiaux, je vous invite à lire :

Quand sont nés les Arts Martiaux traditionnels Japonais ?

Le judo en 1882, kendo en 1903, kyudo en 1905, karatedo en 1935, aïkibudo en 1930 puis enfin aïkido en 1942.

➡️ C’est ainsi que les Occidentaux découvrirent les arts martiaux, et que certains arts martiaux (judo, karaté…), développant au XXe siècle une expression de compétition qui leur était originellement étrangère, entrèrent dans la sphère du sport, et plus précisément des « sports de combat », aux côtés de la boxe, de la lutte, de l’escrime, etc.

ℹ️ Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire des Arts Martiaux Japonais, je vous invite à lire :

Transmission par les Katas.

▪️ Beaucoup d’arts martiaux (mais pas tous) utilisent dans leur enseignement des enchaînements de mouvements prédéterminés, à mains nues ou avec arme(s).

On nomme ces enchainements de mouvements « formes » en français, « kata » dans les arts martiaux japonais, « poomsae » dans les arts martiaux coréens, « akas » dans les arts martiaux birmans, « taolu » ou « thao » dans les arts martiaux chinois, « jurus » dans les arts martiaux indonésiens, « thao quyên » ou « thao binh khi » dans les arts martiaux vietnamiens.

➡️ La pratique d’un art martial ne peut se limiter à l’étude de ces enchaînements, mais ils sont un important pôle de transmission, car ils constituent une véritable bibliothèque de gestes d’attaque et de défense, liés avec finesse et dextérité.

Permettant d’assimiler et de travailler des techniques et tactiques en simulant des situations de combat (y compris les plus dangereuses telles que l’affrontement à mains nues contre une arme).

➡️ Ils sont aussi bénéfiques pour la concentration, pour la coordination physique et respiratoire et, dans le cas des arts martiaux dits « internes », renforceraient la santé en dynamisant la circulation du Qi.

Enfin, chaque école ayant ses propres formes, parfois d’origine très ancienne, ces enchaînements sont souvent imprégnés de culture et de symbolisme, et ils servent ainsi littéralement de mémoire ou de testament, porteurs d’un message, codé sur plusieurs niveaux (tant au niveau de la gestuelle que du « poème » qui souvent les accompagne), inaccessible au débutant.

Système de grades pour les sports de combat.

🥋 Popularisé en Occident par la glorieuse « ceinture noire », le système des ceintures n’est cependant pas unanimement partagé par les arts martiaux asiatiques, loin de là.

➡️ En fait, ce qui est plus caractéristique des arts martiaux asiatiques, traditionnellement étrangers à l’idée de compétition, c’est l’évaluation du niveau des pratiquants par un système de rangs (élève/enseignant/maître) ou de grades : kyu et dan au Japon, duan en Chine, etc.

Ce système marque l’évolution de la maîtrise du pratiquant via des « certificats » attribué par le maître ou à la suite de la présentation d’un examen devant un collège d’« experts » pour les niveaux plus avancés.

➡️ Si certains arts martiaux refusent de marquer le grade par un signe extérieur (traditionnellement l’aïkido, par exemple), beaucoup d’autres ont adopté au XXe siècle le système hérité du Judo, où la ceinture, par sa couleur, symbolise le niveau.

Les couleurs et l’ordre de celles-ci peuvent cependant varier d’une discipline à l’autre.

ℹ️ Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le Jiu Jitsu Brésilien, je vous invite à lire :

« Tout connaitre sur les ceintures en Jiu Jitsu Brésilien.«

Ces articles pourraient également vous intéresser :

Vous souhaitez développer vos performances physiques et cognitives ?

▪️Je concocte des Programmes Personnalisés adaptés à toutes et tous, quel que soit votre niveau.

Dans mes programmes, des exercices ciblés pour atteindre vos objectifs avec un accompagnement privilégié ainsi que des conseils nutritionnels pour vous aider à dépasser vos limites !

🧠+💪=🚀

Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à jeter un œil ici : Programmes & Services KORTAL.